“Sólo estaba siguiendo órdenes”, pronunció Adolf Eichmann, ese burócrata de la barbarie que no mató con sus propias manos, pero firmó, planificó y organizó como quien organiza un desfile, la logística del envío de judíos a los campos de exterminio de Alemania. Importante notar que estas palabras no fueron dichas en algún sótano oscuro del Tercer Reich, sino en pleno juicio en Israel, donde explicó su participación en la solución final como si hubiera estado manejando los archivos de una biblioteca pública.

El distanciamiento que Eichmann intentó fabricar entre si mismo y la muerte de millones es el mismo que, con menos teatro pero igual cinismo, adoptan gobiernos modernos mientras actualizan su inventario de genocidios. Desde los que dominan los titulares, como Palestina, hasta los que apenas reciben atención, como el venezolano, donde decenas de miles han muerto lentamente bajo una combinación de colapso estatal, represión política y hambre planificada.

Frases como la de Eichmann han ayudado a establecer la cómoda idea de que el ser humano es, en última instancia, un títere: manipulado sin consentimiento, arrastrado por fuerzas históricas que lo superan, una simple tuerca en una maquinaria que nunca pidió accionar. Y sí, claro que ese fenómeno existe. Pero cuidado: a veces el individuo no es la víctima pasiva, sino el arquitecto entusiasta. No la tuerca, sino la mano que enrosca. Es él quien dibuja el plano, coloca la dinamita y prende la mecha con una sonrisa. No por miedo. No por ignorancia. Sino porque, en el fondo, le gusta el olor a pólvora.

Pero toda maquina necesita lubricante. El pensamiento moderno ha encontrado en la excusa una forma elegante de redimir al verdugo. Al perdonar al individuo y reducirlo a una tuerca de una maquinaria mayor, parece practicar una versión secular de la confesión con menos Ave Marías pero igual necesidad de absolución. El individuo se convierte en víctima omnipresente de “las circunstancias”. Fue la pobreza. Fue el contexto. Fue la orden. Fue la guerra. “En su lugar, tú habrías hecho lo mismo”, se dice. Se alza la cortina y el libre albedrío desaparece como un truco de magia ideológica.

Dostoyevski, con su clarividencia habitual, vio este espectáculo venir. En Memorias del subsuelo, escribió:

Dirán que la propia ciencia enseñará al hombre que éste en realidad no tiene, ni nunca ha tenido, voluntad ni capricho, y que él mismo no es más que un teclado de piano…

Y sin embargo el ruso sabía que incluso si al hombre se le demuestra que es solo un piano, inevitablemente tocará una nota disonante, simplemente por el gusto de contradecir al compositor.

Inventaría la destrucción y el caos [...] Maldeciría el mundo, y como sólo el hombre puede maldecir [...] al maldecir, consiguiera lo que se proponía: convencerse de que es un hombre, y no un teclado de piano.

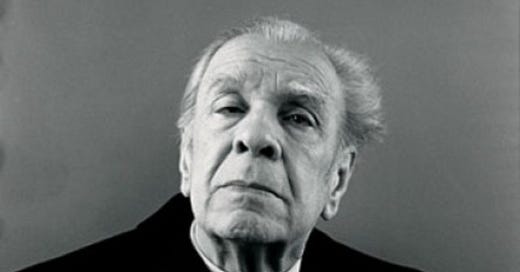

Y ahí, entre ruinas, cadáveres y doctrinas absolutas, aparece Jorge Luis Borges.

El escritor argentino nos regaló Deutsches Requiem, un breve cuento polémico, amoral, brutal, pero necesario. Más que literatura es una especie de electroshock a la conciencia. El corto cuento es narrado en primera persona por Otto Dietrich zur Linde, un ficticio oficial nazi que se encuentra en sus últimos días, esperando ser ejecutado por crímenes de guerra. Pero Otto Zur Linde no pide perdón. Pide que su ideología sobreviva incluso a su ejecución. La narración del cuento es una confesión final, no de culpa, sino de fidelidad. Él no se une al partido por hambre ni por miedo, sino por una vocación casi religiosa. Como quien se convierte al cristianismo o al islam. Lo dice sin rubor:

Comprendí, sin embargo, que estábamos al borde de un tiempo nuevo y que ese tiempo, comparable a las épocas iniciales del Islam o del Cristianismo, exigía hombres nuevos. El nazismo, intrínsecamente, es un hecho moral, un despojarse del viejo hombre, que está viciado, para vestir el nuevo.

Borges no dibuja a este nazi como una pobre víctima del adoctrinamiento, sino como algo mucho más inquietante: un apóstol. Un fiel creyente de una nueva fe cuyo evangelio se predica con sangre. Y como todo fanático que se respeta, desprecia a quienes no comprenden que la moral no es una brújula, sino un arma. La guerra, la muerte, la aniquilación del enemigo no son, para él, consecuencias lamentables: son sacramentos. Ritos necesarios en la liturgia de su causa. Y esa destrucción no excluye a su propio pueblo. No lo mueve la necesidad, sino el éxtasis de demoler. El propósito no es dominar el mundo, sino reformatearlo. El viejo orden debía ser demolido, y si Alemania tenía que ser parte de los escombros, que así fuera. Continua Otto en el cuento:

Para cada hombre, esa justificación es distinta; yo esperaba la guerra inexorable que probaría nuestra fe. Me bastaba saber que yo sería un soldado de sus batallas[…] Muchas cosas hay que destruir para edificar el nuevo orden; ahora sabemos que Alemania era una de esas cosas.

¿Les suena familiar? A mí también. Tristemente, los ejemplos sobran. En mi caso, lo he oído en boca de ideólogos de mi tierra que, incluso hoy, con un país reducido a escombros, siguen hablando de sacrificios históricos como si fueran un noble tributo y no un monumento a la estupidez. Para dejarlo claro —y evitar las comparaciones triviales— no, la tragedia venezolana no ha alcanzado (ni espero que alcance) las proporciones industriales del Holocausto. Pero el molde conceptual es inquietantemente similar. En el evangelio del fanático, la idea necesita mártires, preferiblemente ajenos. Si los muertos son otros, perfecto. Pero si es la sociedad entera, si es la patria misma la que debe destruirse, pues que se queme con entusiasmo.

Otto zur Linde, como tantos que han existido (y aún existen), no le teme al infierno. No porque lo niegue, sino porque lo considera parte del contrato revolucionario. El humo es, para ellos, el incienso de lo sagrado: “Que el cielo exista, aunque nuestro lugar sea el infierno.”

Y ahí está la herejía mayor: el sádico con causa. El verdugo que no solo aprieta el gatillo, sino que lo hace convencido de que su dedo está guiado por la mano de la historia. El cuento de Borges no solo desnuda al nazi; desnuda una ilusión reconfortante que preferimos no interrogar demasiado: la de que todo verdugo fue primero una víctima. Pero no. Hay quienes caminan hacia la atrocidad no como esclavos de una maquinaria opresiva, sino como apóstoles de una nueva moral. No llegan al horror empujados, sino marchando. Con fe. Con entusiasmo. Con uniforme recién planchado.

Sería más fácil si el mal siempre llegara con un ridículo bigote o envuelto en un desfile de tanques. Pero a veces entra en voz baja, con poesía, con citas filosóficas de Rousseau, con palabras como pueblo, redención, justicia. Al final, como Borges nos muestra, la ideología no siempre disculpa al infierno. A veces lo diseña. Y a veces —con cánticos y banderas— lo celebra.

Hay monstruos que se miran al espejo y no tiemblan. El infierno, también, tiene ideología.

Maravilloso escrito, se relaciona un poco con un libro titulado Dividir para matar, en el que el autor intenta entender la mentalidad del genocida, pero no del alto mando que borra a miles con firmar una orden, sino con aquel que está en la calle, en el monte, cubriendose de sangre y muerte, la conclusión más o menos es: toma un montón de gente, uniformala, diles que tienen una misión, garantizales que sus actos no verán ninguna clase de sanción jamás y ya tienes un genocidio, ni siquiera hay que pagarles. Les acabas de dar lo que necesitaban para bañarse en su sadismo: una excusa. Después de todo hay muy pocos que se han atrevido a decir "hice esto porque me encanta".

Mucho se habla de Eichmann y los genocidas que perdieron, pero casi nadie se atreve a hablar de los que ganaron. De los que también mataron, arrasaron ciudades, torturaron y cometieron crímenes masivos… pero como estaban del lado "correcto", la historia les dio impunidad. Hiroshima, Dresde, el Gulag, Vietnam, Camboya… silencio. La historia no la escriben los justos, la escriben los vencedores.

Eichmann fue secuestrado ilegalmente por el Mossad en Argentina ¿Juicio justo? No ¿Respeto por la soberanía? Tampoco. Lo agarraron, lo drogaron, lo sacaron del país como carga diplomática y lo llevaron a Israel para hacer un juicio espectáculo. No lo defiendo —era un engranaje más de una maquinaria de exterminio— pero la pregunta incómoda es: ¿qué diferencia hay entre eso y los métodos que ellos mismos denuncian? El doble estándar moral es aterrador.

La gente le teme a esa pregunta. Le teme a la idea que el mal no es exclusivo de "los malos". Prefiere creer que es un ente externo, algo ajeno, que nunca les tocaría. Pero la verdad es otra: todos tenemos un lado oscuro. Todos. Con el contexto adecuado, con el relato correcto, con presión y legitimidad, cualquiera puede cometer aberraciones y sentirse justificado.

Arendt habló de la banalidad del mal: Eichmann no era un monstruo, era un burócrata obediente. Jung decía que si no enfrentás tu sombra, esa parte oscura te domina. Nietzsche avisó: el que lucha contra monstruos, que se cuide de no convertirse en uno. Hobbes entendía que el hombre, sin un orden fuerte, es naturalmente violento. Rousseau y sus fantasías del buen salvaje no explican ni una página de la historia de la humanidad.

Y después tenés a Marx, que redujo todo a condiciones materiales y lucha de clases justificando violencia y dictaduras por el bien común. Pero esa mirada simplista sirvió de excusa para justificar millones de muertos en nombre del pueblo. El horror no tiene ideología: tiene oportunidad, relato, y humanidad.

Por eso te hablo a vos. Basta de hacerte el inocente. Tenés oscuridad adentro. Todos la tenemos. Lo importante no es negarla, ni disfrazarla de causa noble. Lo importante es qué hacés con eso. Porque si no la enfrentás, te va arrastrar. Y cuando eso pasa, no sos mejor que Eichmann… solo estás esperando tu turno, tu uniforme, tu excusa, tu razón final.